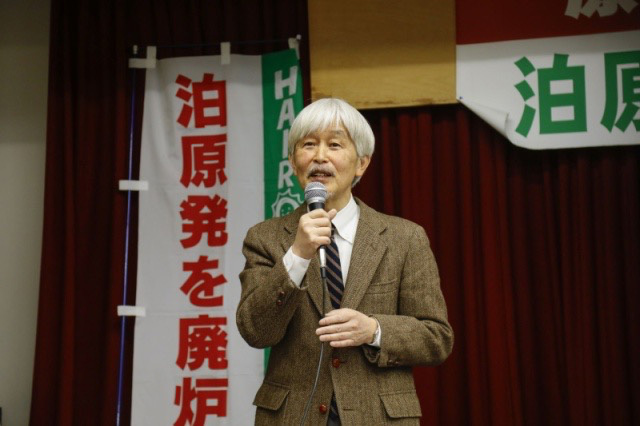

2012年2月13日の第一回口頭弁論から8年、本日36人目となる意見陳述を行う原告の廣谷淳一と申します。

1. 原告となった経緯

私は2011年3月11日の東日本大震災当日、当時勤務していた東京都内の農学系大学キャンパスで地震に遭遇しました。震源地から375キロも離れていましたが、震度5弱ですらこの世の終焉を覚悟したほど長く大きな揺れであったことを思い出します。大学では速やかに被災地支援プロジェクトを立ち上げ、津波被災水田に堆積した土砂を取り除かない転炉スラグを施用した除塩方法でその後1000トンの米を収穫するなどしました。

震災後の夏にボランティアとして宮城県での復旧支援に参加し、原発の立地する女川にも行きました。女川の惨状を自分自身の目で見て、女川原発で大きな事故が起きなかった事が全くの偶然か奇跡でしかないと確信しました。そんな折、故郷北海道で「泊原発の廃炉を求める訴訟」の原告を募っていることを知り原告となったものです。

2. 原発ユートピアの瓦解

1953年に国連総会で米国大統領が全世界に原子力の平和利用を呼びかけました。それは冷戦による核戦争脅威論を覆い隠すためのもので、その目玉が原子力発電でした。これを契機に「夢のエネルギー=原子力発電」のプロパガンダが安全性と経済性を東西の横綱にみたてて日本を席巻しました。

(1)安全性の破綻

国は国民が原爆被爆を体験したことや、水爆実験で第五福龍丸が被曝したことでの原子力アレルギーを払しょくする一大キャンペーンを長く続けてきました。原子力発電所の安全性については、次のように全国の小学生を対象に教育が行われていました。

原子力発電所の地震対策

「原子力発電所をたてるときは、過去の地震や地質などの調査を行います。その上で、ふつうの地面よりもし

っかりした地盤の上に建物をつくります。

もし地震が起きたとしても、放射性物質がもれないよう、がんじょうに作り、守られています。また、大きな地

震が起きると原子炉が自動的に止まる仕組みもそなえています。」

(小学生向副読本『わくわく原子力ランド』「文部科学省/経済産業省資源エネルギー庁」より抜粋)

このことが字句通りであれば原発事故は起きませんでした。しかし絶対的安全性は否定されることになり、子どもに嘘は教えられないとこの副読本は使用が中止されました。

(2)経済性の破綻

一方、西の横綱である経済性も福島の事故後一気に不経済性、不採算性が明らかになりました。原発導入キャンペーンの先頭を走った読売新聞は、1954年の紙面での連載「ついに太陽をとらえた」で次のような記載をしています。

「十キロのウラニウム二三五はたぶん石炭にして三万四千トン、ガスに換算すると、人口三百万人、現在の大阪市と名古屋市を合わせたぐらいの都市の住民が毎日飯をたき、フロをわかし、そして一カ月間はラクラクと生活できるだけのエネルギーを持っているのである。たったレンガの半分ぐらいの大きさのものがそれなのである。」

また、この連載のリードには「電力料二千分の一~原子発電所を作った場合~」という表現もあります。

現在、除染や放射性廃棄物の処理、新規制基準の導入による再稼働・廃炉の総額は、原発を保有する北電を含む電力会社11社で13兆円以上と報道されています。そして最終的には電気料金に上乗せされ私たちが支払わされることとなります。

3. 歴史の評価に耐え得る審判を

裁判での意見陳述が裁判での結果を左右するものでないことを理解した上で裁判長に訴えます。

原子力の平和利用という衣装をまとい、国策として原子力発電は推し進められてきました。地震大国の小さな国土の我が国に実に現在57基もの原発があり、その三つが現在停止中の泊原発です。北電は再稼働させようとしていますが、非常用ディーゼル発電機が9年間接続不良状態であったことや放出している放射性廃棄物の量を31年間少なく報告するなどしています。「かつての名門企業語るに落ちた」とはこのことです。たかが経済活動の発電の一手法が私たち道民の生命や暮らしの安全安心に勝るという論拠はどこにもないのではないでしょうか。

ユートピアでスタートして60数年、国民は時間と共に原子力発電の内実を知り、福島の現実を見ることで現在の世論があると思います。「世界最高レベルの規制基準」と言う規制委員会ですが、その指標も一か月前の四国電力伊方原発3号機の抗告審では「地震、火山のリスク評価不十分」として広島高裁はその運転を認めませんでした。

私達が子孫に核廃棄物を残さないという倫理をもつなら原発に中庸ということはないのです。事故の確率は極小でも、リスクは超極大であることを福島第一原発事故が証明して見せました。北海道そのものの崩壊につながりかねない旧式テクノロジーである原子力発電を速やかに廃棄すべきです。

裁判長におかれましては是非、歴史の評価に耐え得る審判を下されますことを願い意見陳述といたします。